合言葉は「不屈と前進」!東日本大震災からの復旧

2011年3月11日の東日本大震災では、約18mの大津波に襲われ、壊滅的な被害を受けた原町火力発電所。復旧に係る作業員はピーク時で1日4,600人、延べ人数は120万人。

関係者は「不屈と前進」を合言葉に総力を結集し、被災設備の撤去作業や取替作業、防潮堤建設、軽油タンクの高台移転などの津波対策といった複数の工事を同時に遂行し、1年8ヵ月という速さで発電を再開しました。

すごいぞ!原町火力発電所!!

原町火力発電所は2機合計で200万キロワットの出力があり、東北電力最大の石炭火力発電所として、電力を供給する役割を担っています。近年は再生可能エネルギーの普及・拡大に向けた調整力(※)を担う電源としても活躍しています。敷地面積は東京ドーム33個分と、とにかく広いです。送電線でつながっていますが、主に、福島県内や東北各県、首都圏に電力を供給しています。

※風力や太陽光発電は季節や天候、昼夜で発電量が変動するので、その足りない電力を火力発電で補っています

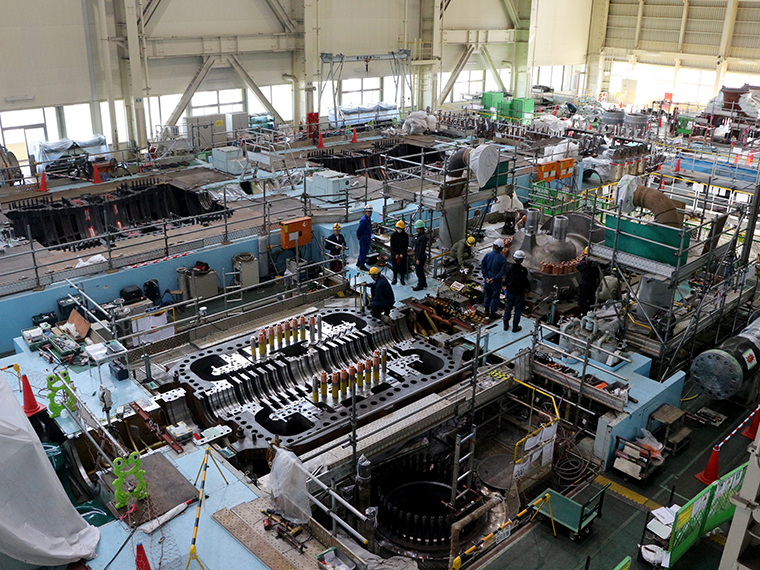

冬の高需要期の安定供給に向けて2025年8月22日から進めている原町火力発電所1号機の定期点検。電気事業法に基づいて実施しています。1号機は1997年に運転を始めてから今回で12回目。定期点検では、石炭を燃焼するボイラーや蒸気を通して、発電するタービンなどを分解して内部の腐食などを調べます。今回の点検では蒸気で回転するタービンの羽根車を交換しています。

ここでおさらいです。

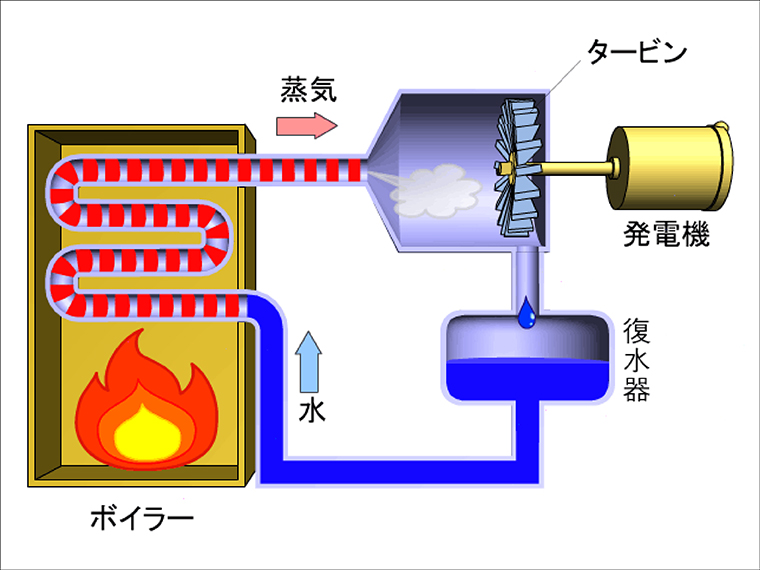

火力発電とは?

火力発電は文字どおり「火の力」を使って電気を作ります。一般的に天然ガスや石炭を燃料にして「ボイラー」という機械で火を起こし、お湯を沸かします。お湯を沸かしたやかんから蒸気が出てくるように、火力発電でも蒸気の力で、たくさんの羽根がついた「タービン」という大きな機械を回します。

蒸気の力で回るタービンは発電機につながっていて、タービンを回して発電機を動かすことで電気が作られます。

タービンを回すために使われた蒸気は、復水器という機械で冷やされ、蒸気からまた水に戻ります。そして、またその水を沸かし、同じように蒸気になってタービンを回します。

潜入!普段は絶対に入れないボイラー内部へ!

迷路のような原町火力発電所を突き進むと、足場に囲まれた広い空間に着きました。

鉄の壁でできたボイラーの高さは約70m。運転時は48本のバーナーが火を噴きます。

温度は1500℃!!1500℃だと、どういう状況か見当もつきません。

ここでQ&Aです。

Q. 1500℃の熱でも溶けない壁って?

A. ボイラー内部にある壁の中は水が流れるパイプで構成されています。そのため、水は熱を奪うことで蒸発し、高温高圧の蒸気となります。この絶え間ない水の循環と蒸気への変化により、壁の温度は融点以下に保たれ、溶けることはありません。

なるほど!!!

ためになりました。

続いて分解・点検されているタービンを見に行きます。

ボイラーで作られた蒸気がこの場所でタービンに入り、発電機を回します。点検では発電機の回転子も分解し、皆さんチェックしていました。

ちなみに、低圧タービン翼先端部の速度は時速約1300km。なんと、音速を超えます!そして、タービン翼の直径は最大で4.6m、まさかのキリンの身長と同じ!

ここまで、東北電力の方のご説明を聞きながら、点検の様子を見学させていただきました。そして、点検する部品の数はなんと、数10万点!私たちの暮らしで大切な電力はこのようなたゆまぬ努力の上に成り立っているのだなと実感しました。

階段を上がると、せっかくなので、運転中の2号機の様子も見せてくれるとのこと。

パカッ!!!!

2号機の壁面にある小窓を開けると、1500℃の熱とご対面。個人的には富士山のご来光を見たときと同じ感覚で、神々しさを感じました。

この高温の炎を生み出すためには石炭燃料が必要です。

この後、運よく、石炭船が来ているとのことで石炭が海外から運ばれてきて、どのようにボイラー内部まで届くのかを建屋の屋上から見ていきます。

石炭から生まれる「暮らしに欠かせない電気」

ボイラー建屋の屋上から見ると、小さく見えますが、巨大です。港は東北電力の専用港。石炭船「原町丸」は全長239.8m、幅43mもあり、石炭89,000トンを運ぶことができます。

ここで二度目のQ&Aです。

Q. 石炭89,000トンってどのくらい?

A. 大型バス7,500台分の重量です!想像がつきません。

1隻で約6日分の燃料を運びます。

石炭船に積まれた石炭は楊炭機についたバケット(バケツ)で船から引き揚げられます。バケット1杯で約450kg。なんと、馬1頭分の重さです!

東日本大震災の時は、この揚炭機が津波で流されて倒壊したそうです。そこから復旧したことを考えると、いかにその復旧スピードが速かったか。

引き上げられた石炭はベルトコンベヤに載せられ、貯炭場へ。ベルトコンベヤはすべてつなげると約5km。流れる速さは意外と早くて時速13km、大人がランニングするのと同じくらいのスピードです。

貯炭場に案内され気づく、「石炭とのファーストコンタクト」。石炭を初めて見ました。お話を聞くと、オーストラリアやインドネシアが主で、アメリカ、カナダ、南アフリカから来ているそうです。貯炭場の面積は約19万㎡、東京ドーム約4個分です。

貯炭場に山積みされた石炭はリクレーマという巨大な機器(上記画像の左側)により、ボイラーへ運ばれます。

このように、原町火力発電所では多くの工程を、大規模に行うことで電気を生み出しています。中央制御室では敷地内を24時間2交替、6名のチームが365日モニター監視することで安心安全な運転を見守っています。

そして、安定した電力の供給のためには定期的な点検が必要です。

今回は我々の暮らしに欠かせない電気が火力発電所でどのように生み出されるかを見ていきました。

原町火力発電所では、見学も受け入れているので、気になった方はぜひ問い合わせを。

Information

原町火力発電所

- 問い合わせ先

- 原町火力発電所 総務グループ(平日9:00〜12:00/13:00〜16:00※祝日、年末年始を除く)

- 問い合わせ先

電話番号 - 0244-24-1614

- リンク

-

https://www.tohoku-epco.co.jp/pr/fukushima/haramachi.html

- 備考

- ◆予約は見学日の原則2週間前までにお申し込みください

◆見学可能日・時間は、平日10:00〜12:00/13:30〜16:00※年末年始を除く

◆見学所要時間は約90分(見学時間はご予定に合わせて調整いたします)